collectif regroupant de nombreux auteurs.

Précision : il s’agit ici d’une présentation du catalogue de l’exposition, non de l’exposition elle-même. Sur l’exposition on trouvera :

– quelques informations et évaluations dans le compte-rendu de la table-ronde organisée le 24 juin 2008 à Paris cliquer ici.

– l’article de Sylvie Barnay, paru dans l’Osservatore romano, cliquer ici

Si l’on sait que l’exposition devait s’appeler Traces des dieux enfuis(citation d’un vers de Hölderlin), on comprend mieux le parcours proposé par son commissaire, Jean de Loisy. Le mot "sacré", plus populaire mais en soi problématique, est en effet source de nombreuses confusions.

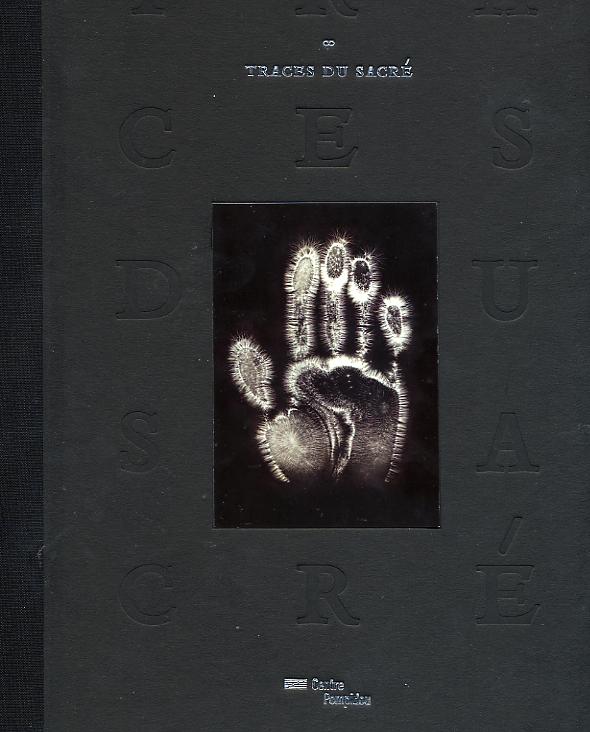

Traces du sacré est le catalogue de la magistrale exposition du même nom organisée au Centre Pompidou (Beaubourg) à Paris (mai-août 2008) : plus de 300 artistes internationalement connus des 20e et 21e siècles, dont les oeuvres ont un rapport (parfois très lâche) au "sacré" sont présentés. Déjà, le fait de pouvoir organiser une exposition sur ce thème dans l’un des hauts lieux de la culture laïque et républicaine française - résultat de longues et subtiles négociations - est en soi une réussite.

Cette exposition fera date, car elle signe, comme le dit l’article de Marc Alizart, "le déclin du matérialisme". Elle annonce (ou entérine) sans doute un changement conceptuel profond, par rapport à la rationalité toute puissante des années 1960-1980.

22 thèmes sont mis en évidence, et il peut être utile de les nommer : - La trace des dieux enfouis ; - La nostalgie de l’infini ; - les grands initiés ; - Au-delà du visible ; - Révélations cosmiques ; - Elévations ; - Absolus ; - Homo novus ; - Eden ; - Danses sacrées ; - Spiritualités païennes ; - Eros et thanatos ; - Offenses ; - Apocalypse ; - Homo homini lupus ; - Art sacré ; - Malgré la nuit ; - Résonances de l’archaïque ; - Doors of perception ; - Sacrifices ; - Sagesses orientales ; - L’ombre de Dieu. C’est dire si l’angle d’approche est vaste et les sujets multiples. Rien ou presque n’échappe à ce sacré : on en arriverait alors à la conclusion que tout - ou rien - est sacré, et que le sacré est une catégorie foue et subjective. Serait sacré ou en relation avec lui, ce que l’ "on" (les artistes ? les décideurs du marché de l’art ? les philosophes contemporains ?) a décidé qu’il l’est. C’est là sans doute l’une des faiblesses du traitement de ce thème par cette exposition.

Les commissaires d’exposition ont voulu montrer un sacré ésotérique, syncrétiste, plurireligieux ; d’une certaine manière cela est à la fois inévitable et juste : -inévitable, car nous vivons dans une société pluriculturelle et plurireligieuse, où le christianisme n’est qu’une religion parmi tant d’autres ; par ailleurs, selon certaines conceptions philosophiques et anthropologiques, même le profane, la païen, l’érotique, deviennent religieux, sont marqués par le sceau de la sacralité - juste, car il est vrai que depuis la fin du 19e siècle les artistes, s’ils ont puisé à des sources religieuses, l’ont fait de manière très libre, en étant autant marqués par les courants ésotériques et théosophiques que par une mystique plus classiquement chrétienne.

Ce sacré est très peu chrétien, encore moins biblique. Une seule référence explicite à l’art "en contexte chrétien" (le thème L’art sacré), et quelques titres à connotation biblique (Eden ; Apocalypse ; L’ombre de Dieu). Les références bibliques explicites sont à peu près absentes. On est par exemple étonné que ce soit un tableau sur la danse de Nolde qui soit montré, alors que cet artiste expressionniste allemand a fait quelques uns des plus importants tableaux religieux et bibliques du 20e siècle. Un commentaire d’une petite oeuvre de Paul Klee, le Cerf, (Der Hirsch), l’explique par la légende de St-Hubert (ou St-Eustache), ignorant totalement que l’artiste bernois se meut en contexte protestant, d’où toute référence aux récits de Saints est évacuée. Une lecture attentive des commentaires des oeuvres révèle toutefois de nombreuses citations de Pères de l’Eglise et des mystiques chrétiens. Mais on remonte rarement à la source, aux Ecritures elles mêmes, et ces citations sont faites hors de toute pensée théologique articulée et revendiquée. Quand les références bibliques ressurgissent, c’est souvent de manière fragmentaire, paradoxale ; elles sont travesties et réinterprétées de manière libre et personnelle.

Le principal mérite de l’exposition est de nous donner à voir un nombre incalculable de créations étonnantes. Les oeuvres, dont certaines sont connues à travers les publications, d’autres à découvrir, peuvent être regardées dans leur vérité d’oeuvre unique (leur "aura" dirait Benjamin).

– des oeuvres de toutes factures : la diversité des styles, des démarches artistiques, des matériaux, des lieux, est pleinement assumée.

– des oeuvres surprenantes, déroutantes, provocantes (la sculpture hyperréaliste de Maurizio Cattelan, Him (Lui), 2001 représentant Hitler agenouillé, en prière !).

– des oeuvres tout à fait contemporaines sous forme d’installations : (1st Light, de Paul Chan, 2005, installation à propos du 11 septembre 2001).

– des oeuvres qui deviennent des symboles du rôle de l’art dans une société post-moderne : ainsi l’installation de Bruce Nauman : The true Artist helps the World by Revealing Mystic Truths(le vrai artiste aide le monde en révélant des vérités mystiques), 1967.

– Quelques "must" sont montrés : une copie du Christ d’Assy (l’exposition ne dit toutefois pas qu’il s’agit d’une maquette), le tableau iconoclaste de Max Ernst (La Vierge corrigeant l’enfant Jésus), un imposant Kandinsky, un Bacon, un Rothko...

L’expressionnisme allemand, dans sa double relation, d’une part avec une "quête spirituelle" polymorphe, d’autre part avec l’antithèse pacifisme/nationalisme, est bien explicitée, et constitue un des moments forts de cette exposition.

Les commentaires des oeuvres, proposés par le catalogue, sont soignés et approfondis. Ils sont ceux de 63 auteurs, essentiellement des historiens de l’art contemporains, des acteurs de la scène artistique (critiques d’art, galéristes) et des philosophes. Leur principal mérite : ils nous apprennent à lire et à comprendre une oeuvre contemporaine. Trois articles de fond posent la question d’un réenchantement du monde par le moyen de la création artistique contemporaine ; en créant une nouvelle religion, celle de l’art ("Vers une religion de l’art ?", pp. 272-275), l’époque actuelle renouerait avec certaines affirmations du romantisme allemand.

On cherchera en vain les théologiens, ils n’ont pas, à une exception près, été sollicités. C’est quand même étonnant pour une exposition qui touche d’aussi près aux questions religieuses. Cela montre, encore une fois, le cloisonnement des disciplines et l’isolement de la théologie dans le paysage intellectuel, en tous cas français. Les références à des théologiens sont rares : une auteur anglaise, Sarah Wilson, cite Barth et Tillich, (p. 280) ; tandis que le long article de Marc Alizart mentionne D. Bonhoeffer ; mais c’est à peu près tout hormis les mystiques médiévaux ( Maître Ekkehard, Jean de la Croix, Tauler) qui ont le vent en poupe ; rien sur la théologie des 30 dernières années, pourtant fort créatrice, et désireuse de renouer un dialogue exigeant et sincère avec la culture (y compris artistique). Le seul théologien chrétien ayant écrit dans le catalogue est le jésuite Friedhelm Mennekes, (à propos des croix de Joseph Beuys) connu pour son engagement actif et de haut niveau en faveur de l’art contemporain dans les églises de Cologne (p.302). Même constatation en ce qui concerne les spécialistes de l’art religieux contemporain : ils n’ont pas été sollicités. Les milieux de l’art connaîtraient-ils, eux-aussi, des "chapelles" ?

Concernant le dossier iconographique, quelques regrets :

– L’artiste suisse Louis Soutter, représentant de "l’art brut", dont quasiment l’ensemble de son étonnante production est consacrée à une réinterprétation des récits bibliques n’est pas exposé.

– Si les gestes iconoclastes à l’encontre d’oeuvres "choquantes" contemporaines sont bien montrés et explicités (pp. 233-243), peu de choses sont dites d’un iconoclasme "positif", moteur de la création contemporaine : détruire, pour mieux construire, cacher pour révéler etc.

– Le thème de l’"aniconicité" dans ses relations avec Dieu - nommé mais non montré - aurait pu être traité, d’autant plus qu’il concerne les trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam), et qu’il a des implications esthétiques (esthétiques de la non figuration, calligraphie) Une exception : l’oeuvre étonnante de l’artiste juif Eli Peter autour du nom de Dieu (pp. 316-317).

– Rien n’est dit sur les importantes créations artistiques contemporaines en relations avec les Eglises dans les pays où celles-ci sont encore des acteurs culturels importants (je pense au Christuspavillon de l’exposition universelle de Hanovre, aux "7 lieux spirituels" de l’exposition nationale suisse en 2000). Mais je sais aussi que l’on ne peut pas tout dire, tout montrer. Des choix drastiques s’imposent.

En fin de catalogue, un long article de Marc Alizart, sur La grandeur et le déclin du matérialisme au 20e siècle nous gratifie de quelques pages étonnantes sur "Protestantisme et modernité" (pp. 416-418). L’a. étudie la thèse (ancienne) du caractère protestant de l’art contemporain, et établit un parallèle osé mais intéressant entre matérialisme marxisme, dadaïsme et protestantisme : ces mouvements, malgré leur diversité, ravaleraient le monde à sa pure matérialité, et plaideraient pour une "autonomie esthétique" de la création artistique. Ils nieraient la dimension transcendante d’une oeuvre d’art. L’a. ne croit pas si bien dire : pour une théologie de la Parole fondée sur l’Ecriture seule, un objet, quel qu’il soit, ne saurait être sacré puisque seul Dieu l’est.

Si l’on prend un peu de recul, on peut alors faire une double lecture, aux conclusions contradictoires, de cette thématique des Traces du sacré :

– Cette exposition témoignerait effectivement d’un tournant, et montrerait que la sécularisation de la société post-moderne n’est qu’apparente. Derrière elle se profilent une multitude de signes plastiques et de pensées philosophico-ésotérico-religieuses, revendiquant de manière décomplexée un sacré "naturellement" présent en tout humain. Ce qui a été nié ou évacué par les grandes idéologies totalitaires du 20e siècle revient au pas de charge. Cette dimension sacrée est toutefois beaucoup plus vaste que le religieux chrétien. Après le "désenchantement", voici venu le temps du "réenchantement" du monde, d’une "désécularisation" (p. 413). Anthropologiquement, l’humain serait religieux ou il ne serait pas.

Traces du sacré témoignerait de ce que "le sacré" habiterait encore dans notre monde, de manière diffuse et non institutionnalisée, au milieu de certaines matérialités et par la médiation de la création artistique.

– A l’inverse, on pourrait conclure que ce religieux, ce sacré, ce spirituel (mots jamais définis de manière précise et, dans ce contexte, interchangeables), est en fait l’expression d’un paganisme qui s’ignore. Nous nous retrouverions alors dans la position du peuple juif de l’Ancienne Alliance : face à un monde peuplé de dieux multiples et polymorphes, il s’agirait de renvendiquer un monde désacralisé (voir Genèse 1), rendre le sacré à Celui qui seul peut l’habiter véritablement, le Dieu de la Bible (et par extension celui des autres écrits des grandes traditions religieuses). Seule une Parole venue d’ailleurs, inscrite en écriture, lue, méditée et inculturée pourrait ouvrir le monde contemporain à une sacralité portée non par l’imaginaire humain, mais par la Parole du divin.

Traces du sacré témoignerait de ce que "le sacré" n’existe plus dans le monde post-moderne, sinon à l’état de traces, c’est-à-dire comme marque d’un état antérieur, dont les oeuvres d’art gardent le souvenir nostagique, interrogatif ou énigmatique.

Jérôme COTTIN